落實新課标 研究勝任力 琅琊路(lù)小學音樂學科(kē)教學研究簡報(第三期)

發布時間: 2022/12/14 13:45:40 4919次浏覽 作(zuò)者: 賈穎萃

視 界

音樂教師在大(dà)量實踐的同時應該留下研究性的記錄,以此回觀并從(cóng)點滴開始改良教與學。此時的研究可(kě)以被看(kàn)作(zuò)是師生聚在一起,在他(tā)們的相(xiàng)互之間,他(tā)們的教室和他(tā)們的音樂世界中尋找教育意義的實踐可(kě)能性,以通過音樂的特定視角,整合不同參與者的行動、經驗和文化,增強對事(shì)件(jiàn)、身(shēn)份和自(zì)我的感知和理(lǐ)解。

(林小英《從(cóng)反思實踐到協作(zuò)式行動研究:整合音樂教育中的行動、經驗和文化》)

音樂是聽覺的藝術(shù),幾乎所有的音樂活動都(dōu)是建立在“聽”的基礎上。從(cóng)音樂學習的過程和規律來(lái)說(shuō),總是先有音樂的體(tǐ)驗和吸收,然後才能形成有意義的音樂表達與表現。因此,“感知”領域是其他(tā)課程實踐領域的先決基礎,是促進音樂表現、音樂創造和文化理(lǐ)解等能力發展的前提,在整個音樂學習中起到至關重要的作(zuò)用,是其他(tā)音樂能力與整體(tǐ)音樂素養形成的關鍵。

(席恒《核心素養導向的音樂教學實踐探索》)

開 卷

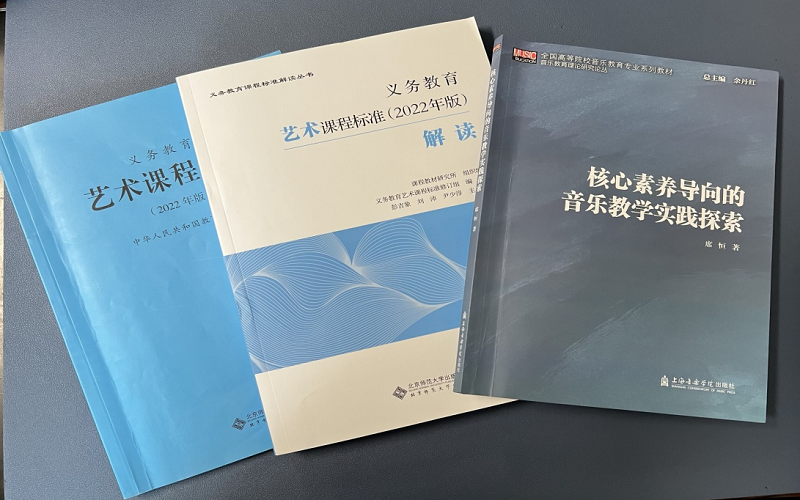

2022年(nián)4月21日(rì)教育部頒布了《義務教育藝術(shù)課程标準》,爲更好地領會和貫徹新課标精神,全面了解、精準把握新課标的實質變化,提高我校音樂教師的專業素質,全組教師對新課标進行了深入的探究與研讀(dú),力求把握學科(kē)教育特點,切實把新課标的教育理(lǐ)念和基本要求落實到課堂教學中。

暑期培訓中,音樂教研組全體(tǐ)老師在戴海雲老師的引領下系統地對新課标進行了梳理(lǐ)和提煉,同時對什麽是“核心素養”、何爲“大(dà)概念”、“單元整體(tǐ)的設計(jì)”等關鍵問(wèn)題進行了解讀(dú)。

本學期的教研活動中,老師們圍繞《核心素養導向的音樂教學實踐探索》一書(shū),繼續深挖新課标,将核心素養與課堂實踐緊密結合,在理(lǐ)論學習與實際操作(zuò)中探索音樂課堂小主人學習勝任力的培養策略。

(施雨(yǔ))

課 堂

爲進一步落實課标新理(lǐ)念,提高音樂課堂教學效果,全體(tǐ)音樂教師在藝術(shù)課标新理(lǐ)念下,結合學校提出的提升小學生主體(tǐ)學習勝任力的教育思想,不斷實踐、創新、總結,積極探索小學音樂課堂的教學新路(lù)徑。

10月27日(rì)上午,音樂組全體(tǐ)教師齊聚本部二樓舞蹈房(fáng)開展了2022—2023年(nián)度第一學期音樂教學研究周活動。本次音樂研究課圍繞耿妍老師執教的蘇少版四年(nián)級上冊第七單元中的《送别》一課展開。這首歌曲由李叔同于1915年(nián)填詞,曲調取自(zì)約翰·龐德·奧特威作(zuò)曲的《夢見(jiàn)家和母親》。耿老師通過送别情境的創設,在念、聽、動、唱、演等豐富的音樂活動中,充分(fēn)調動學生多感官參與音樂實踐,提高學生學習音樂的興趣,豐富音樂體(tǐ)驗,提升學生執行力。此外,依據學校小主人個性化提出的“早知道”“會安排”“能落實”“有反思”學習四步驟,教師嘗試讓學生利用課前對“學堂樂歌”知識進行預習與思考,在學習過程中,有意識地引導學生将已知認識遷移到新内容學習上:除了《送别》,你(nǐ)還(hái)知道哪些學堂樂歌作(zuò)品?它們有什麽特點?新學堂樂歌與學堂樂歌的區分(fēn)等等。讓學生更加深入地了解“學堂樂歌”的含義及其發展,培養學生“單元化”“主題式”學習思維模式,激發探索精神,培育學生的遷移力。

耿妍

論 壇

耿老師創設情境,在歌曲《送别》中,“告别”場景巧妙地将學生引導到歌曲教學中,身(shēn)臨其境地感知歌曲的情感,進而通過細緻地分(fēn)析歌曲,使學生以飽含深情的歌聲表現歌曲。在教學過程中,培養了學生積極參與并互相(xiàng)協同的能力,凸顯了學生課堂執行力的提升,課堂呈現出師生積極參與實踐和展現自(zì)信的樣貌。

(賈穎萃)

《送别》一課的導入環節用無聲的表演,讓學生感受送别的場景,接着帶來(lái)了兩首學堂樂歌《春遊》《送别》讓學生感受聆聽,讓學生選擇哪一首更合适離(lí)别時候。整個導入環節,新穎獨特,很有魅力,很值得(de)我學習。

(李婉如(rú))

歌詞“折柳送别”“長亭古道”的典故解讀(dú)使學生已有知識發生遷移,新舊知識的結合讓學生在演唱歌曲時更富有藝術(shù)表現力,培養了學生的遷移力。在歌曲拓展環節,建議(yì)可(kě)以圍繞“學堂樂歌”展開。

(施雨(yǔ))

教育戲劇(jù)與音樂課的融合是耿老師的課堂教學的特點,耿老師與學生用無聲的表演演繹“送别”的場景,相(xiàng)比教師的談話(huà)導入或者視頻導入更加能夠讓學生共情,離(lí)别這一情境躍然眼前。情境的巧妙創設使學生在後面的歌唱教學中加深情感的表達,雖然是一首熟悉的歌曲,但(dàn)是經過情境的鋪設,激發學生的情感表達,從(cóng)而培養學生的執行力。

(王隽)

第一,設計(jì)學習任務,提升關鍵能力。在細化學習任務過程中,充分(fēn)調動學生的積極性,從(cóng)已知經驗出發,引導學生展開討(tǎo)論,自(zì)由發表見(jiàn)解,在字詞句的品讀(dú)和音樂旋律的“一唱三歎”中深刻理(lǐ)解“别離(lí)之愁”。通過層層遞進的學習任務,學生将難以理(lǐ)解的情感與實踐活動相(xiàng)結合,進一步深入領悟音樂文本,提升素養,促成思維訓練以及關鍵能力的培育。第二,深入探究情感體(tǐ)驗,追尋經典意象。加強對“經典意象”的解讀(dú),啓發學生在歌曲中表達人間的離(lí)别之情,傾訴世上的美好之緣,構築人生的天問(wèn)風景。這一幅生動感人、蘊藏着禅意的畫(huà)面,彌漫着濃重、不朽的真情,深深打動了師生和聽者的心,使人百感交集。正如(rú)我國(guó)清代文學家梁廷楠在《曲話(huà)》中所說(shuō): “情在意中,意在言外,含蓄不盡,期爲妙谛”。

(王 涓)

聚 焦

音樂教研組是學校黨員(yuán)人數占比最高的一個組, 七位教師,六名黨員(yuán)。全組教師将音樂教學與思想政治理(lǐ)論同向同行,把“立德樹(shù)人”作(zuò)爲教育的根本任務。

10月25日(rì)下午,音樂教研組承辦了主題爲“熱(rè)烈慶祝二十大(dà),唱響黨史新歌聲”的首場“學科(kē)思政好聲音”的活動。這是一場特殊的教研活動,全組教師凝心聚力,深入研討(tǎo),将黨的曆史發展重要時期的歌曲通過師生演唱、聆聽觀看(kàn)等現場演繹的方式呈現。經過精心創意與編排,全組教師與合唱團孩子一起以音樂的方式回顧黨的發展曆程,回望中國(guó)騰飛的榮光(guāng)。

琅琊路(lù)小學黨總支胡志宏副書(shū)記充分(fēn)肯定這是表達全體(tǐ)琅小人抒發熱(rè)愛黨、熱(rè)愛祖國(guó)精神信念的一節課;是我們在黨的領導下奔赴時代新征程中寫就(jiù)琅小答卷的一節課;也是體(tǐ)現了每一位琅小人爲校、爲國(guó)奮鬥,揮灑激情的一節課。

(賈穎萃)

鏡 頭

藝術(shù)實踐是學生學習藝術(shù)、提升藝術(shù)素養必須經曆的活動和過程。音樂組教師在課外開展了舞蹈、合唱、戲劇(jù)、豎笛四個項目的藝術(shù)實踐活動,并将這些活動滲透在課堂教學中,從(cóng)課内普及到課外提升,既面向全體(tǐ)又兼顧個性發展,每周兩次的藝術(shù)活動,旨在引導學生逐步提高感受美、欣賞美、表現美、創造美的能力,并在實踐中不斷豐富和發展核心素養,提升學生的主體(tǐ)學習力。

(賈穎萃)

丫丫少兒舞蹈團

琅琅童聲合唱團

郎郎丫丫戲劇(jù)社

琅琅之聲豎笛樂團